Preconceitos 28/10/2022 12:30

Absurdo: os vergonhosos ‘zoológicos humanos’ que existiram na Europa até 1958

Esta é uma história vil. E das piores, porque deixou graves sequelas até hoje.

Esta é uma história vil. E das piores, porque deixou graves sequelas até hoje.

E perdurou por muitos anos — talvez até séculos, dependendo de por onde se começar a contar.

No hemisfério ocidental, pode remontar ao zoológico de Moctezuma, o nono tlatoani (governante) de Tenochtitlan e soberano da Tríplice Aliança Asteca.

Segundo cronistas espanhóis como Antonio Solís e Rivadeneyra (1610-1686), além de aves, feras e animais peçonhentos, havia “um cômodo onde viviam os bufões e outros vermes do palácio que serviam para entreter o rei: como monstros, anões, corcundas e outros erros da natureza”.

A descrição lembra a tradição dos freak shows (espetáculos de aberrações), que datam do século 16.

A essa altura, as deficiências físicas não eram mais consideradas maus presságios ou temidas como evidência de espíritos malignos, então as “monstruosidades” médicas se tornaram componentes padrão dos shows itinerantes.

Mas talvez um precursor mais apropriado para o que continuaria acontecendo mais de quatro séculos depois das primeiras viagens da era dos descobrimentos tenha sido a incorporação que o cardeal italiano Hipólito de Médici fez ao zoológico da família.

Em pleno Renascimento italiano, ele se gabava de ter, além de todos os tipos de animais exóticos, vários “selvagens” que falavam mais de 20 línguas, entre mouros, tártaros, indianos, turcos e africanos.

Ele havia dado um passo além na desumanização daqueles que eram diferentes: à grotesca exibição de pessoas nascidas com alguma deficiência física, ele acrescentou a posse de humanos de outras terras cuja aparência e costumes eram distintos dos da Europa.

CRÉDITO,GETTY IMAGES Os Médici mantinham um zoológico aberto ao público que incluía esta girafa pintada no quadro de Giorgio Vasari

O auge desse tipo de desumanização aconteceria, no entanto, centenas de anos depois, quando as sociedades ocidentais desenvolveram um apetite por exibir “espécimes” humanos exóticos que eram enviados para Paris, Nova York, Londres ou Berlim para o interesse e deleite do público.

O que começou como uma curiosidade por parte dos observadores se transformou em uma pseudociência macabra em meados do século 19, com os pesquisadores em busca de evidências físicas para sua teoria racial.

Milhões de pessoas visitaram os “zoológicos humanos” criados como parte de grandes feiras internacionais.

Nelas, era possível ver aldeias inteiras com habitantes levados de lugares distantes e pagos para representar danças de guerra ou rituais religiosos diante de seus senhores coloniais.

Assim, foi criado um sentido do “outro” em relação aos povos estrangeiros, o que ajudou a legitimar sua dominação.

O exótico

É possível que tenha sido relativamente inocente no início: um encontro com o desconhecido e uma curiosidade, talvez até mútua.

Em 1774, um polinésio chamado Mai ou Omai chegou à Inglaterra com o capitão James Cook e foi apresentado pelo naturalista Joseph Banks à corte do rei George 3°, que se rendeu a ele.

Era “engenhoso, encantador e astuto”, como descreve Richard Holmes no livro The Age of Wonder.

“Sua beleza exótica… era muito admirada na sociedade, especialmente entre as damas aristocráticas mais ousadas.”

Mas era um convidado ou um espécime?

Se havia algum espaço para a ambiguidade no início, esta desapareceu com as novas certezas da época colonial.

O emblema mais triste da era que viria foi a sul-africana Saartjie Baartman, conhecida como a “Vênus Hotentote”.

Nascida por volta de 1780, foi levada para Londres em 1810 e exibida em feiras na Europa.

Foi nesse período que começou o estudo do que veio a ser chamado de “racialismo”.

Ela faleceu em 1815, mas o show continuou.

Seu cérebro, esqueleto e órgãos sexuais permaneceram em exposição no Museu da Humanidade em Paris até 1974. Em 2002, seus restos mortais foram repatriados e enterrados na África do Sul.

Baartman inaugurou o período de descrição, medição e classificação, que logo levaria à hierarquização: a ideia discriminatória de que existem raças melhores e piores.

O inferior

O clímax da história vem com o apogeu imperialista do final do século 19 e início do século 20.

Em ambos os lados do Atlântico, o público alimentado por noções de evangelismo cristão e superioridade cultural delirou com as recriações da vida colonial que se tornaram parte habitual das feiras internacionais.

Os visitantes podiam vislumbrar a vida “primitiva” e ter a sensação de que haviam “viajado” para lugares desconhecidos.

O alemão Carl Hagenbeck, comerciante de animais selvagens e futuro empresário de muitos zoológicos europeus, foi um dos pioneiros dessa tendência, se destacando com outras exposições de “populações exóticas” ao mostrá-las junto a plantas e animais como em seu “ambiente natural”.

Em 1874, ele exibiu samoanos e sami (lapões) — e, em 1876, núbios do Sudão egípcio, uma mostra de enorme sucesso na Europa.

CRÉDITO,BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE Cartazes das exposições de núbios (1877), calmucos (1883) e somalis (1890) no Jardin zoologique d’acclimatation em Paris — e detalhes do cartaz da mostra dos ashantis (1887)

Sua ideia de mostrar “selvagens em seu estado natural” foi provavelmente a inspiração de Geoffroy de Saint-Hilaire, diretor do Jardin d’aclimatation em Paris, que em 1877 organizou dois “espetáculos etnológicos” que apresentavam núbios e inuítes.

Naquele ano, o público dobrou para um milhão.

Entre 1877 e 1912, cerca de 30 “exposições etnológicas” foram apresentadas no Jardin zoologique d’aclimatation.

Também em Paris, a Exposição Universal de 1878 apresentou “aldeias negras”, povoadas por pessoas das colônias do Senegal, Tonquim e Taiti.

O pavilhão holandês dessa exposição incluía uma aldeia javanesa (“kampong”) habitada por “nativos” que realizavam danças e rituais.

Em 1889, a Feira Mundial, visitada por 28 milhões de pessoas, também teve, entre os 400 indígenas expostos, javaneses que tocavam músicas tão sofisticadas que deixaram o jovem compositor Claude Debussy de queixo caído.

Nesse mesmo ano, com a permissão do governo chileno, 11 nativos do povo selknam ou ona, incluindo um menino de 8 anos, foram enviados para a Europa para serem exibidos em zoológicos humanos.

CRÉDITO,GETTY IMAGES Os indígenas tehuelche, selknam e kawésqar da Patagônia eram uma raridade, por isso foram fotografados, medidos, pesados e forçados a “se apresentar” diariamente, entre 1878 e 1900.

Se sobrevivessem à viagem, a maioria desses “espécimes” sul-americanos faleciam pouco tempo depois de chegar aos seus destinos.

Os selknam haviam sido capturados por Maurice Maitre, um dos negociantes que enriqueceu com essa modalidade de tráfico humano.

Alguns desses empresários, como o lendário “Buffalo Bill” Cody, organizavam espetáculos itinerantes — como os do Velho Oeste, outro exemplo de estereótipo racial.

E alguns se distinguiam pelo tratamento dado aos indígenas, como Truman Hunt, administrador de uma popular “aldeia de igorot”.

Ela era povoada por cerca de 1,3 mil filipinos de diferentes tribos que o governo americano havia levado para a Exposição Universal de St. Louis de 1904.

CRÉDITO,GETTY IMAGES ‘Extremos se encontram: civilizados e selvagens observando salva-vidas, família igorot na Feira Mundial, St. Louis, 1904’, diz a legenda desta foto

Neste caso, a motivação era política, segundo Claire Prentice, autora de The Lost Tribe of Coney Island.

Ao exibir os “selvagens”, o governo esperava obter apoio público para suas políticas nas Filipinas, mostrando que os habitantes dos territórios recém-adquiridos estavam longe de estar prontos para uma autogestão.

A cada um dos “nativos” era prometido um pagamento de US$ 15 por mês para mostrar sua cultura e costumes.

Hunt tratou tão mal os igorot que foi preso em 1906, acusado de roubar deles US$ 9,6 mil em salário — e usar a força física para tirar centenas de dólares a mais que os membros da tribo haviam ganhado vendendo artesanato.

CRÉDITO,LIBRARY OF CONGRESS Uma menina filipina igorot no zoológico humano de Coney Island, em Nova York, 1905

Racismo científico

As motivações para continuar exibindo seres humanos por décadas, enfatizando as “diferenças” entre os “primitivos” e os “civilizados”, em Hamburgo, Copenhague, Barcelona, Milão, Varsóvia e outros lugares, passaram a ser outras.

Estavam ligadas, argumentam os acadêmicos, a três fenômenos inter-relacionados: a construção de um imaginário do Outro, a teorização de uma hierarquia de raças e a construção de impérios coloniais.

Eram frequentemente baseadas no racismo científico e em uma versão do darwinismo social.

Em 1906, por exemplo, o antropólogo amador Madison Grant, diretor da Sociedade Zoológica de Nova York, exibiu o pigmeu congolês Ota Benga no Zoológico do Bronx, em Nova York, junto a macacos e outros animais.

A pedido de Grant, um conhecido eugenista, o diretor do zoológico colocou Ota Benga em uma jaula com um orangotango e o chamou de “O Elo Perdido”, para ilustrar que, em termos evolutivos, africanos como Ota Benga estavam mais próximos dos macacos do que dos europeus.

CRÉDITO,LIBRARY OF CONGRESS De acordo com uma placa do lado de fora da casa dos primatas, Oto Benga, de 23 anos, com 1,50 cm de altura e 47 kg, trazido do Rio Kasai, Estado Livre do Congo, na África Central, pelo Dr. Samuel P. Verner, seria exibido ‘todas as tardes durante o mês de setembro’

Após protestos da Igreja Batista Afro-Americana, ele foi autorizado a andar pelo zoológico, mas quando foi assediado verbal e fisicamente pelo público, seu comportamento se tornou um pouco violento, e ele foi retirado.

Em 1916, Grant publicou um livro no qual expunha a teoria da superioridade branca e defendia um forte programa de eugenia.

Nesse mesmo ano, Ota Benga se suicidou com um tiro no coração.

Fora de moda

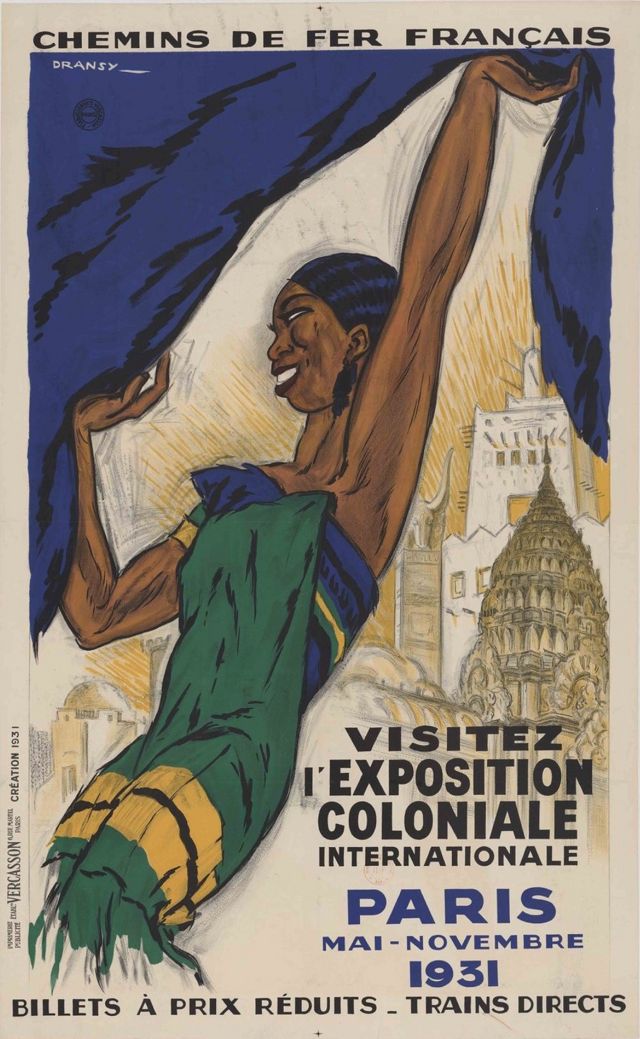

No entanto, as Exposições Coloniais de Marselha (1906 e 1922) e Paris (1907 e 1931) continuavam a exibir seres humanos em jaulas, muitas vezes nus ou seminus.

A de 1931 foi visitada por 34 milhões de pessoas em seis meses.

Um número consideravelmente menor de pessoas compareceu à exposição de protesto organizada pela Liga Anti-Imperialista comunista, chamada “A verdade sobre as colônias”.

No entanto, o simples fato de terem montado essa exposição era um sinal de que as atitudes em relação aos zoológicos humanos estavam mudando gradualmente.

CRÉDITO,GETTY IMAGES Cartaz da Exposição Colonial de Paris de 1931

Estima-se que cerca de 35 mil pessoas foram exibidas.

A maioria era paga — eram espetáculos, entretenimento público. Os aldeões representavam um papel.

Mas, significativamente, havia barreiras entre o público e esses “artistas”, para reforçar a noção de separação e, não precisa nem dizer, de desigualdade.

Essas exposições etnográficas foram extintas após a Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, foi Adolf Hitler quem as proibiu primeiro.

Em outros casos, lamentavelmente, nem sequer foi necessário proibi-las: deixaram de existir não por causa de uma reavaliação ética, mas porque surgiram novas formas de entretenimento, e as pessoas simplesmente perderam o interesse.

A última a acabar foi a da Bélgica.

CRÉDITO,RMCA TERVUREN Legenda original: ‘Um menino negro perto de seus pais, artesãos indígenas que exercem seu ofício em frente às cabanas construídas para eles nos jardins tropicais, tira uma soneca. Um menino branco acha seu irmãozinho negro tão amável…’

No verão de 1897, o rei Leopoldo 2º havia levado 267 congoleses para Bruxelas para exibir em seu palácio colonial em Tervuren, a leste da capital.

Muitos morreram no inverno, mas tamanha foi a popularidade que mais tarde se estabeleceria uma exposição permanente no local.

Para a Exposição Internacional e Universal de Bruxelas de 1958, uma celebração dos 200 dias de avanços sociais, culturais e tecnológicos do pós-guerra, foi montada uma aldeia “típica”, em que os espectadores observavam os congoleses, muitas vezes fazendo gozação.

“Se não reagiam, jogavam moedas ou bananas para eles pela cerca de bambu”, escreveu um jornalista da época.

Os congoleses se cansaram das condições em que eram mantidos e do abuso do público, e o zoológico humano fechou.

Foi o último da história.

Os zoológicos humanos desempenharam um papel importante no desenvolvimento do racismo moderno.

Deu em BBC

Descrição Jornalista

últimas notícias

Projeto de Anistia deve ter 300 votos, estima Jordy

21/04/2025 04:40

Histórico! Calderano é campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa

21/04/2025 04:30

Estudo mostra que asfalto brasileiro é um dos piores do mundo

20/04/2025 17:46

“Pílula do exercício” substitui a atividade física?

20/04/2025 16:31

mais lidas

Ele está aposentado, mas não larga a profissão

12/04/2025 11:29

Litoral Sul Potiguar está no rumo de uma revolução turística

13/04/2025 19:00

80% do Congresso criticam STF por invadir alçada

01/04/2025 11:00

Lula é desaprovado por 53% das mulheres e 64% dos jovens, diz Quaest

02/04/2025 11:56